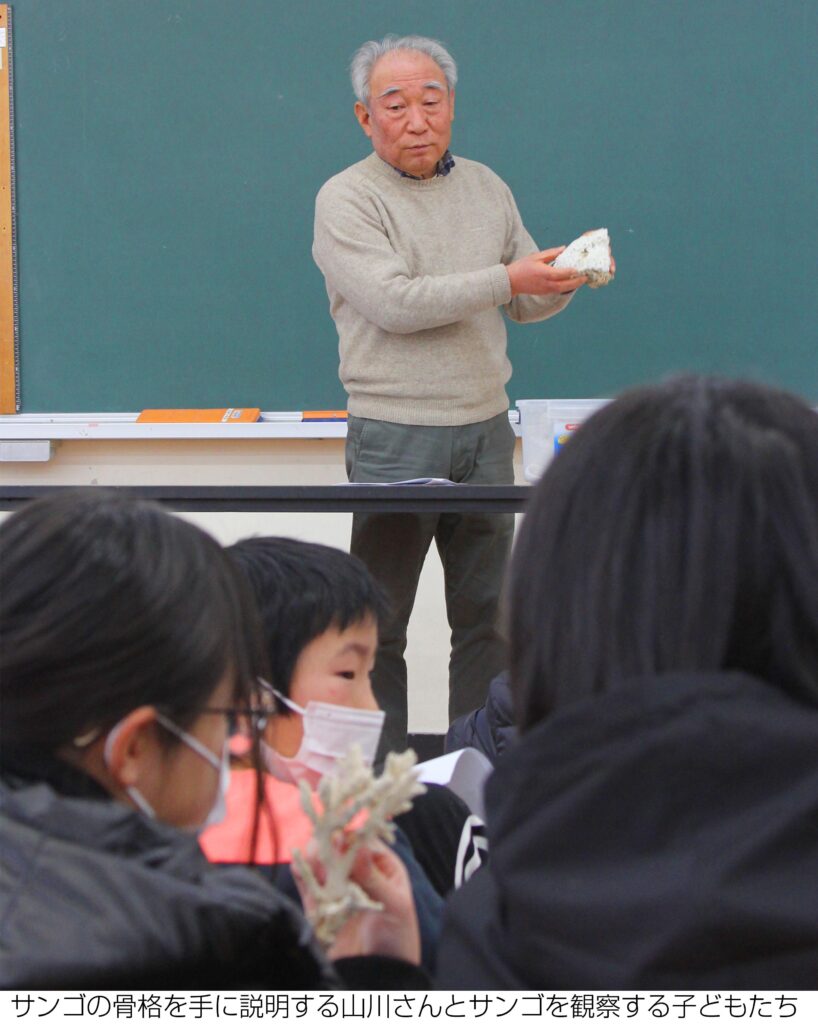

壱岐のサンゴを護る会の代表、山川修さん(72)を講師に招いた海洋教育講話「サンゴ礁って何?」が14日、沼津小学校であり、同校の5、6年生13人と鯨伏小学校の6年生14人が、地元近くの黒崎半島周辺などに生息するサンゴについて学んだ。

壱岐のサンゴを護る会の代表、山川修さん(72)を講師に招いた海洋教育講話「サンゴ礁って何?」が14日、沼津小学校であり、同校の5、6年生13人と鯨伏小学校の6年生14人が、地元近くの黒崎半島周辺などに生息するサンゴについて学んだ。

海の学びに取り組む学校を支援する笹川平和財団(東京)の「海洋教育パイオニアスクールプログラム」の採択を受け実施。

山川さんはサンゴの骨格を持参し、子どもたちに触らせて感触を確かめさせた。体内に藻類を共生させて、その藻類が光合成してつくる栄養を得て生きる珍しい生態を説明し、昨年の夏に高水温で藻類を失う「白化」が起きたことや「ホワイトシンドローム」と呼ばれる病気にかかると、その部分を取り除くしかないことなど教えた。

また、「壱岐のサンゴは4600年前からいて、世界の北限に位置する貴重なもの」と強調した上で、「1年に1㍉しか成長しないが(白化などで)死んでしまうのは一瞬。地上で汚れた水は海に流れていくので、皆さんがしているゴミ拾いはとても意味がある。黒崎のサンゴはできるだけ守っていきたいし、できれば皆さんにひき継いでもらいたい。世界でここにしかない北限のサンゴで、自慢にしてほしい」と話した。

子どもたちは話を聴いた後、グループに分かれてサンゴ礁を未来に残すために自分たちに何ができるか話し合い発表。「ゴミを拾う」や「水を汚さない」などの意見に加え、認知度を高めるために「看板をつくる」「ポスターを作る」「サンゴが壱岐にあることをみんなに伝える」という意見もあった。

沼津小の田島妃生さん(6年)は「壱岐にも縄文時代から生きている貴重なサンゴがあることを初めて知った。すぐにでもできるゴミ拾いをしようと思った」と話した。

この日は、琉球大学博士課程でサンゴを研究している鈴木陽樹さん(26)も来校して講話を見守った。大阪出身だが、母が壱岐出身でサンゴ研究の道に進んだのも壱岐のサンゴに興味を持ったことがきっかけだった。鈴木さんは「壱岐のサンゴが地元の人にどう認識されているのか興味があるし、(保全について)積極的な議論をしてもらいたい。研究して客観的なデータを集めていくのが使命だと思う」と話した。