勝本町の石路遺跡の発掘調査で見つかっていた牛の骨が、分析の結果、9~10世紀(西暦801~1000年)のものだったことがわかった。これまで文献史料から11世紀初めと考えられてきたが、最長で200年遡ることが判明した。原の辻遺跡では過去に牛骨が出土したという報告はあるものの、出土状況などが不明で資料は残っていないという。また、勝本町の串山ミルメ浦遺跡でも動物の骨が見つかっているが、牛骨と断定される記録は残っておらず、年代測定により、石路遺跡の骨が現時点で島内最古となり、壱岐の牛の起源として注目されている。

石路遺跡は立石西触の伊志呂神社周辺に広がる遺跡で、片苗湾の奥にある。昭和61年度に旧勝本町、平成26年度に市教委が調査し、市教委の調査で水が流れたとみられる流路から牛の骨3点が見つかっていた。

現在、博物館で開かれる企画展への出品を前に、古環境研究所(埼玉県)に放射性炭素年代測定を依頼したところ、これまでの推定を遡る結果が出た。片苗湾は1019年、大陸北部の女真族が襲撃した「刀伊の入寇」の際の古戦場跡で、見つかった牛骨は女真族が襲来する以前かその頃にいた牛のものとみられる。

また当時の牛は、牛車を曳く労働力として使われ、産地と特徴を示した「国牛十図」(1310)に壱岐島の牛は筑紫牛として登場。「筑紫牛は姿良く、本来は壱岐島の産である。元寇の際に元軍のいけにえ(食用)とされたために、一時少なくなったが近年また多くなってきた」と紹介されており、古くから優れた牛の産地であったことが分かっている。

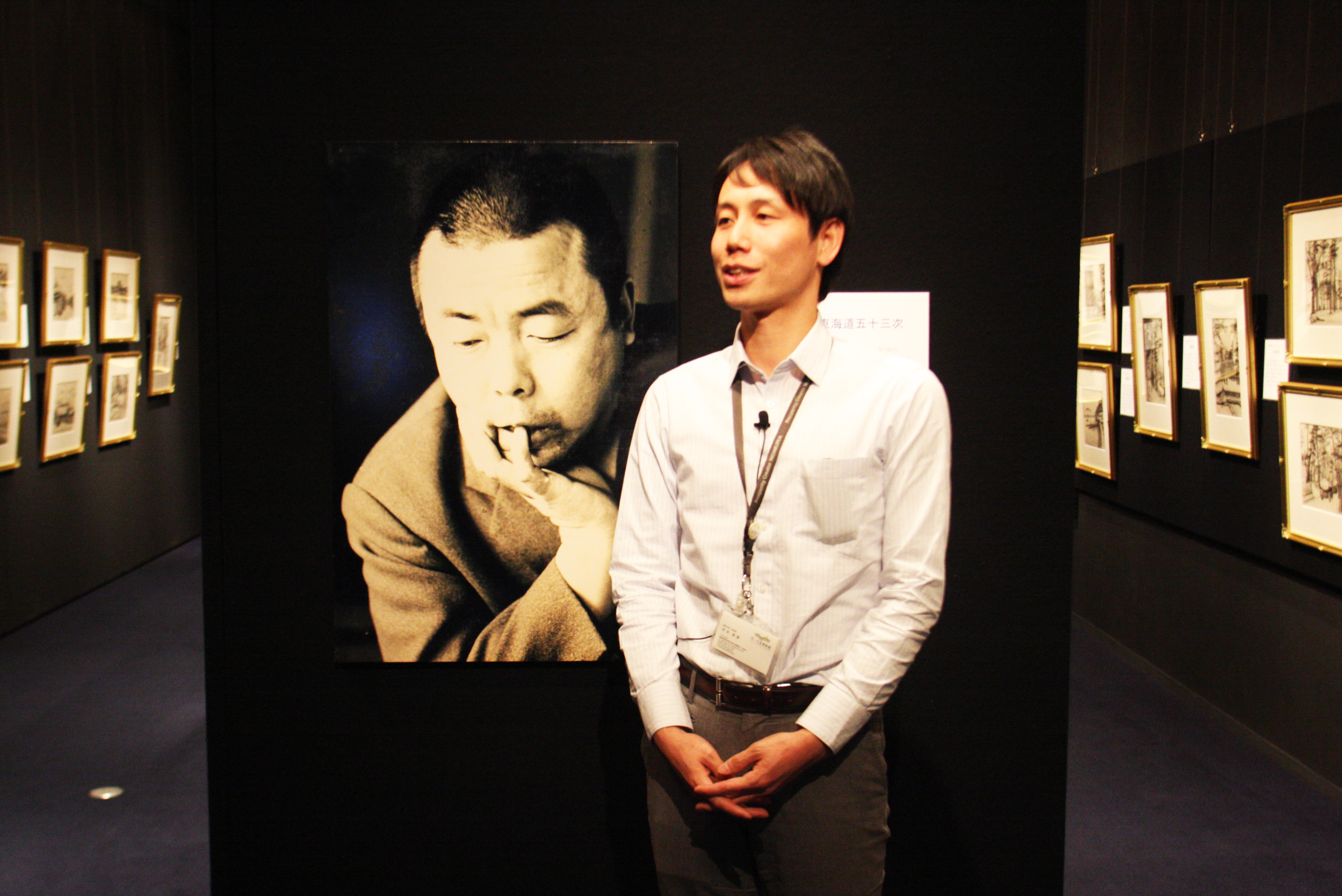

同遺跡を調査した市教委の田中聡一係長は「その当時、牛を飼育していたのは公的な組織で、石路遺跡は一般の集落ではなく公的な地だった」と指摘。また同遺跡からは、当時、贅沢品だった越州窯(えっしゅうよう)系青磁なども見つかっていることから、「岬に位置し、防人が普段から海岸を警備していた可能性もある」と、重要拠点だった可能性を示した。

石路遺跡から見つかった牛の骨は現在、一支国博物館で開催中の特別企画展「古代世界の中の壱岐」で展示されている。6日からは展示替えで会場は3階に移される。

<a href=”https://lin.ee/VxstsQg”><img src=”https://scdn.line-apps.com/n/line_add_friends/btn/ja.png” alt=”友だち追加” height=”36″ border=”0″ /></a>