国立環境研究所(茨城県つくば市)と海洋生物の保全活動に取り組むNPO法人「OWS」(東京)は共同で11月14日、壱岐海域のサンゴ礁を調査した。一部のサンゴで白化が見られたほかは、おおむねサンゴに大きな変化はなかったものの、黒崎半島周辺海域では初となる温暖海域に生息する南方系のサンゴ「エンタクミドリイシ」を確認した。見つかったのは約10㌢の1群体で、これまで黒潮の影響で壱岐海域より水温が高い対馬海域では確認されていた。エンタクミドリイシは最も寒い月の平均水温が一定以下に下がると生き残ることができないため、同サンゴの進出は海水温の上昇を裏付けている。

国立環境研究所(茨城県つくば市)と海洋生物の保全活動に取り組むNPO法人「OWS」(東京)は共同で11月14日、壱岐海域のサンゴ礁を調査した。一部のサンゴで白化が見られたほかは、おおむねサンゴに大きな変化はなかったものの、黒崎半島周辺海域では初となる温暖海域に生息する南方系のサンゴ「エンタクミドリイシ」を確認した。見つかったのは約10㌢の1群体で、これまで黒潮の影響で壱岐海域より水温が高い対馬海域では確認されていた。エンタクミドリイシは最も寒い月の平均水温が一定以下に下がると生き残ることができないため、同サンゴの進出は海水温の上昇を裏付けている。

調査は毎年実施。同研究所の生物多様性領域の山野博哉領域長ら6人が、郷ノ浦町の黒崎半島周辺と半城湾に設けた調査区でサンゴの生息状況を調べた。

南方系サンゴが確認されたことについて山野領域長は「気候変動にともなう水温上昇で、長崎県では対馬にエンタクミドリイシが分布北上している。今回、壱岐でもエンタクミドリイシが発見されたことは、壱岐・対馬周辺の海域全体の水温が上がってきていることを意味し、サンゴ以外にも藻場など沿岸の生態系の変化に注視していく必要がある」と指摘した。

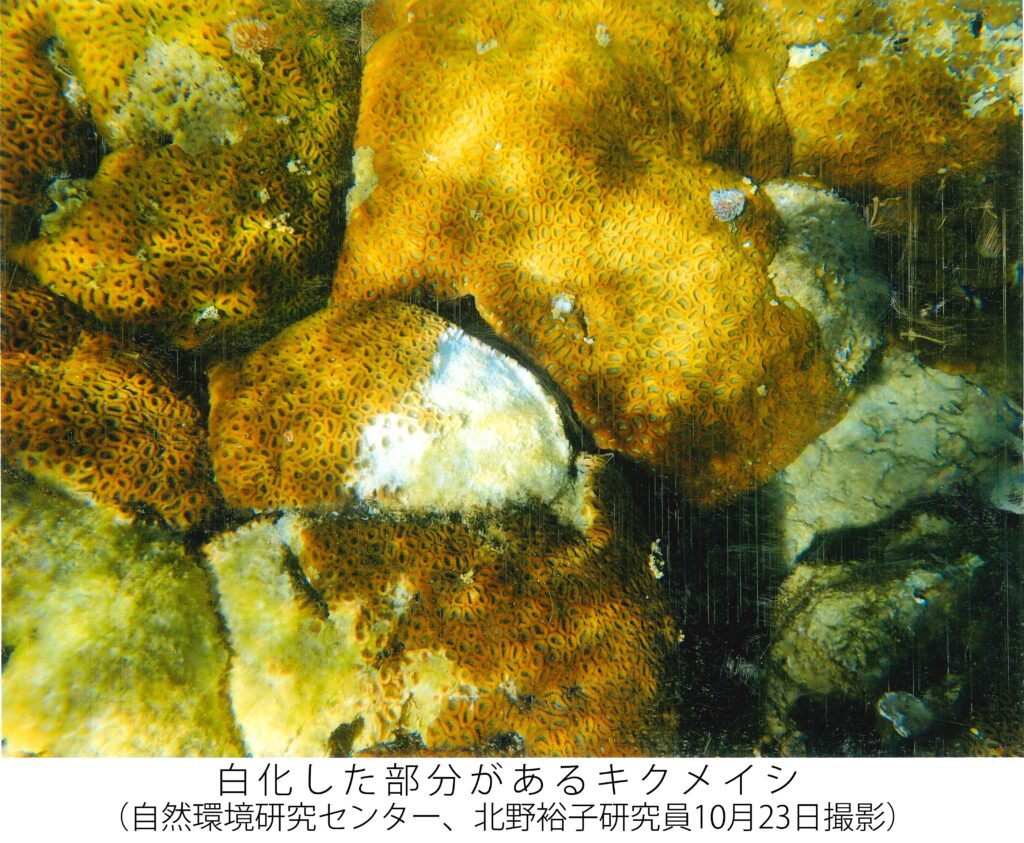

壱岐・対馬海域のサンゴ礁は世界最北限にあり、壱岐海域にはキクメイシ属を中心に約30種類が確認されている。これまでの調査で、対馬海域では約4300年前から、壱岐海域では少なくとも約2750年前からサンゴが生息していたことが確認されているが、壱岐海域ではサンゴ礁の最低部まで測定できていないことから、対馬と同様に約4300年前から生息していた可能性がある。

一部白化したサンゴが見られたことについて山野領域長は、「魚やウニに食われて削られたものではないか」と推測。「地元の県、市、漁協にサンゴについて関心を持っていただき、サンゴを守る土台を作っていき、地元をあげて『大切なもの』としていただきたい」と強調した。

一部白化したサンゴが見られたことについて山野領域長は、「魚やウニに食われて削られたものではないか」と推測。「地元の県、市、漁協にサンゴについて関心を持っていただき、サンゴを守る土台を作っていき、地元をあげて『大切なもの』としていただきたい」と強調した。

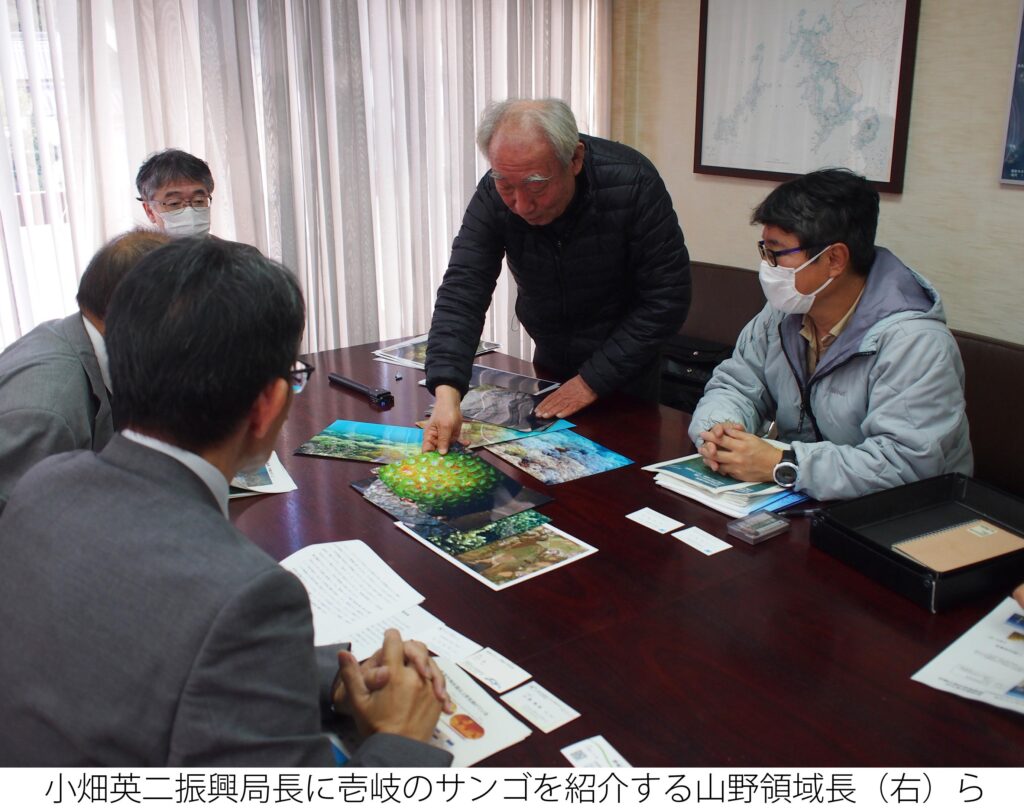

この日は「壱岐のサンゴ礁を護る会」の山川修会長と壱岐振興局など訪れ、壱岐のサンゴの現状を説明し、保護に向けた協力を求めた。山川会長は「4300年前からあるものを我々の世代でなくしてはいけない。何らかの保護施策が必要」などと協力を求めた。