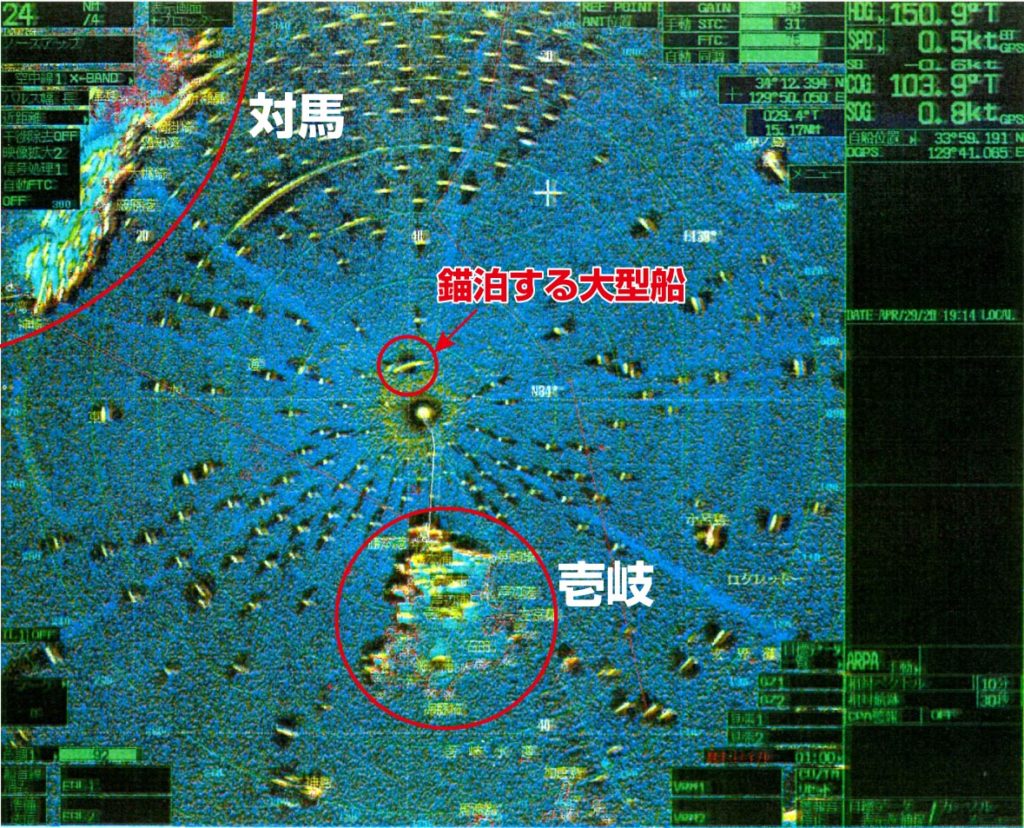

近年、壱岐と対馬の間に位置する全国有数の好漁場・七里ヶ曽根とその周辺海域に、外国籍の大型船が停泊したり、錨を打ち込み停泊する錨泊を行うなどして、イカ釣り漁の操業に支障が出ていることが、勝本町漁協への取材でわかった。

沿岸国の主権が及ぶ領海は、領海法で干潮時の海岸線から12海里(22・2㌔)と定められているが、壱岐対馬間の海峡は、宗谷海峡、津軽海峡など全国に5つある特定海域(国際海峡)の一つで、領海は海岸線から3海里(約5・5㌔)と狭くなっている。そのため壱岐、対馬の間には公海が存在し、七里ヶ曽根はその中に位置する。公海は各国の船が自由に航行でき、多くの外国船籍が通過している。

同漁協によると、以前から錨泊する大型船はあったものの、2年ほど前から増えたという。同漁協の漁場監視船勝漁丸が確認しただけでも4月は延べ20隻以上の錨泊を確認。大きいもので全長3百㍍以上あり、同じ場所に最長で15日間錨泊していた船もあった。多くはパナマ船籍で、中国や韓国と日本を結ぶ貨物船や車両運搬船と見られている。特に今年の2~4月はスルメイカが豊漁で、多くの漁業者には好漁場で操業できないジレンマもあった。

ただ、公海上のため日本の法律が適用されず、錨泊する船を移動させる法的根拠はない。現状では同漁協から通報を受けた壱岐海上保安署は、船舶から出される識別信号をもとに、本部の無線局に船舶を照会した上で、大型船に「操業中の漁船があるため、支障がなければ移動をお願いする」などと協力要請するのが限界となっている。同保安署は「地元の組織としてできる限りのことはやっていきたい」としている。

なぜ漁場周辺に錨泊するのかは不明だが、七里ヶ曽根の海域は水深50~60㍍で、水深100㍍以上ある他の海域よりも錨が打ちやすいのでは、との見方もある。

勝漁丸の監視報告書によると、近くに漁船が全くない海域があるにも関わらず多数の漁船が操業する海域で漂泊したり、停泊中の船から乗組員が魚釣りをしたりする様子が確認されている。

イカ釣り漁の多くはパラシュート型の「シーアンカー」を海中に入れて潮と共に船を流しながら釣る漁法をとる。そのため風の向きや潮の流れによっては、距離を取っていても自然と大型船に接近することも多いという。移動するためにはシーアンカーを船上に揚げるのに10分程度かかり、接近しかかると、前もって漁を中断して移動の準備に取り掛からなくてはならない。

イカ釣り漁を50年以上営む同漁協所属の熊本安裕さん(69)は、1日で最大8隻の錨泊を見たことがあるという。熊本さんは「距離を取っているが、大きな船であるため恐怖感もある。接近したらイカがついている(獲れている)途中でも中断して移動しなければならない。良い漁場と思っても漁場を変えざるを得ない漁師も多い。なぜそこにアンカーを打つのか理由を知りたい」と憤りを隠さない。

大久保照享組合長は「勝本の漁師は98%が専業で生活に関わる。今後も国に要望するなどしていきたい」と話した。

勝本町漁協の漁場監視船勝漁丸のレーダー画像、壱岐北部に大型船の影があり、

勝本町漁協の漁場監視船勝漁丸のレーダー画像、壱岐北部に大型船の影があり、

無数の漁船は大型船と距離をとっている(同漁協提供)

.jpg)