公益財団法人日本生態系協会(東京)の関健志専務理事(61)が11日に来島し、ツル類が越冬するための「人工ねぐら」の整備に向けて、郷ノ浦町田中触の圃場に自動撮影カメラを1台設置した。

圃場所有者の許可を得て実施。11月上旬にはツルに似せた立体デコイ(模型)を複数設置してツルの飛来を促すほか、圃場に水を張り、ツルが安心して休める環境を作る。カメラでその様子を観察して食害がないかなど、ツルと地域社会との共生を模索する。

以前、西日本各地にあったツル類の越冬地は圃場整備や開発などで減り、現在は鹿児島県出水市に集中している。伝染病発生による大量死や農業被害のリスクがあり、越冬地分散の必要性が高まっている。

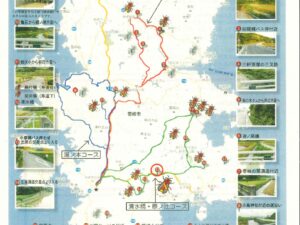

同協会はサントリー世界愛鳥基金の助成を受け、昨年4月から「ナベヅル・マナヅルの分散プロジェクト」を立ち上げ、対馬や五島をはじめ、九州内外で人工ねぐらを設置している。

人工ねぐらの整備は地域の合意形成が必要だが、鳥インフルエンザや食害への懸念から地域の理解を得られず、整備が進んでいない現状がある。

関専務理事は「ツルが来てマイナスにならない、もっと言えば社会的や経済的にプラスになるなど、(方策を)考えていく必要があり、試行錯誤している」とした上で「壱岐は毎年北帰行の時に数百羽降りており、ツルは降りられる場所だと認識している。2月の終わりまでいれば一つの分散地となるが、例えば焼酎を作る麦など他の産業で(食害など)軋轢があれば地元の人は困る。何か軋轢がある場合は教えてもらい、解消していきたい」などと話した。