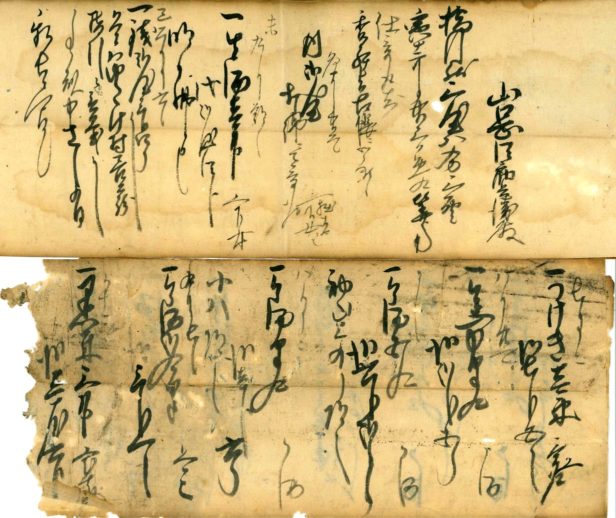

重家酒造株式会社(横山雄三代表取締役社長)で、明治時代のものと思われる古文書の切れ端15枚が見つかった。

昨年夏、蔵人が同社の倉庫を整理した際、長年使っていなかった木桶の蓋に、隙間を埋めるように、折り曲げられた和紙が張り付けられているのを見つけた。紙には筆で書かれた文字があったが、解読できなかった。

古文書輪読会代表で、歴史に詳しい山西實さん(84)によると、文書は明治時代のものとみられ、焼酎の“ツケ”払いの台帳や地域で積み立てた「無尽(むじん)」を記したものだった。

無尽は室町時代からある風習で、互助的な金融組合。組合員が掛け金を積み立て、抽選や入札で所定の金額を組合員に順次融通していた。給付された現金は、伊勢参りや結婚式で使うお膳を買うために使われた。無尽のほか「伊勢講」や「頼母子(たのもし)講」と呼ばれたという。

文書には「金七円七拾銭 長太郎無尽万造ニ当ル」や「一、酒半合代拾五文」、「五十五文かし 九月十三日呑口分」など当時の島民の息使いが色濃く残っている。

山西さんは「昔、文書を書いた和紙はふすまの下張りに使われたり、家の建て替えの時に処分されたりして、今ではなかなか見ないもの」と話した。

横山社長(52)は「紙は貴重なもので、身の回りにある物を工夫して利用していたのだと改めためて思う。無尽は20年ほど前まであり、助け合いが行われていた」と懐かしんだ。

見つかった古文書を見る横山社長

見つかった古文書を見る横山社長