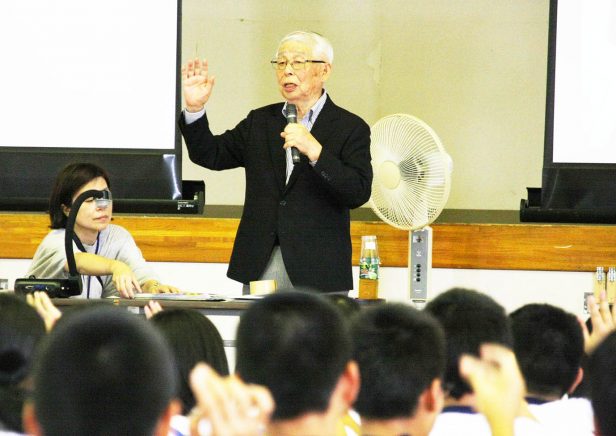

県文化観光国際部国際課は被爆体験講話者派遣事業の一環で、6月30日に同事業としては本市で初めての被爆者講話を芦辺中学校(豊坂敏博校長、191人)で開いた。長崎市の被爆者で語り部、丸田和男さん(85)が自らの体験を語り、全校生徒が原爆の悲惨さ、世界平和の尊さなどについて学んだ。生徒たちは平和授業、修学旅行での原爆資料館見学などを通して太平洋戦争、原爆の被害などについて勉強しているものの、実際に被爆した人の話をじっくりと聞く機会はほぼ初めてで、貴重な話を1時間にわたって真剣な表情で聞き入った。

1945年8月9日午前11時2分、当時13歳だった丸田さんは、爆心地から1・3㌔の銭座町の自宅で被爆した。「学校(瓊浦中学校)の期末テスト最終日で、英語のテストが10時過ぎに終わり帰路に就き、10時50分くらいに自宅に着いた。母親は近所に出掛けていたようだった。暑いので短パン、上半身は裸だった」とくつろいでいた。

その時にB29の爆音が聞こえた。「1、2機くらいの音だったので、上空を通過するものだと思っていたら、突然急降下の音が聞こえた。爆撃だと思って身構えていたら、爆音ではなく青白い異様な光が走り、その後にものすごい爆風が来た。ああ、13歳で死ぬのだなと感じた」。

木造平屋の自宅は倒壊し、丸田さんはその下敷きになって意識を失った。後頭部から裸の背中にかけてガラス片が突き刺さり、大出血していた。「いまでも50か所の傷が残っています」。意識が回復し、助けを求めたが誰も来てくれない。何とか自らがれきからはい出して、近所の女性に助けられながら近くの広場に避難した。「みんな大けがやひどい火傷を負っていて、そこはまるで地獄でした」。そこで、隣の家の玄関で立ち話をしていたという母の死も知らされた。

その夜中から放射線の障害による血便にも苦しめられた。「市外へ避難するため、火葬した母親の遺骨を新聞紙にくるみ、黒こげの遺体が道端にごろごろ転がっている爆心地に近い県道を通って、駅へ向かった。指が燃えてしまい、手足の先が棒のようになった炭化した遺体は、いまでも目に焼き付いている」とその体験を語った。

終戦し、避難していた諫早から3か月後に長崎市に戻ると、学校の同級生300人のうち114人が亡くなっていたことを知った。「原爆は、外傷・原爆症など身体的被害だけでなく、母を失い、多くの友人を失い、私を裸一貫無一物にした。だが多くの人の助けで生き延びて命のリレーのバトンを渡すことができたのだから、死んでいった人たちの分まで生きて、原爆のことを語り継いでいかなければならない。芦辺中学の生徒たちも、命の大切さを知り、世界を平和にするために何ができるのか考えてもらいたい」と要望した。

生徒を代表して永田咲奈さん(3年)は「原爆と戦争の恐ろしさについて、貴重な話を聞かせて頂いた。私たちはいま戦争のない平和な日本で暮らしているが、今後も真剣に平和学習に取り組み、平和な世の中を守っていきたい」とお礼の言葉を述べた。

講話後、丸田さんは「壱岐を訪れたのは3度目だが、被爆講話は初めて。離島ということで原爆に対しての認識に本土との違いを心配していたが、多くの生徒たちが原爆資料館を訪れていたので、違いは全く感じなかった。島の子どもたちは純朴なので、終始真剣に聞いてもらえて嬉しかった」と生徒たちの真剣な表情に感心していた。

また「語り部はみんな高齢化していて、離島で直接話を聞けるのはいまの中学生が最後の世代になるかもしれない。壱岐にも砲台跡など戦争の痕跡が身近に残っていると思うので、悲惨な事実を風化させず、二度と戦争が起きないように、被爆県の中学生として、次の世代にまた語り継いでいってもらいたい」と語り部の役割を若い世代に託した。

.jpg)